先月(2024年2月)の「新潮」には浅田彰の回顧譚が掲載されたが、今月は「群像」に蓮実重彦の回顧譚が掲載されている。朝日新聞には柄谷行人の回顧譚がシリーズになっているから、これらかつてのスーパー知識人たちの回顧譚が同時期に出現するのには、それなりの必然、いわば唯物論的な必然があるのだろう。つまり、彼らの年齢と彼らの読者の年齢ということなのだが・・・・

浅田のそれは彼自身の「構造と力」が文庫本になるのを契機としたものだったが、今月の蓮實のはRoutledgeなる(英国拠点らしい)出版社から刊行されたフーコー本(『The Japan Lectures』)に掲載されたインタビューの日本語版だそう。編集部で翻訳したのではなく、後記もふくめ、どうやら蓮實本人が日本語版を書いたらしい(注1)。そしてそのインタビューが蓮實の、過去の、ある一面を切り取ったようなものだから、ここで回顧譚と呼んでいるわけだ。

その、ある一面というのは、つまり蓮實がミシェル・フーコーと直接邂逅した経験だけでなく、そのテクストを読む体験とそれから派生した様々な思いを巡るものであって、ただ単に時間軸を垂直に切りとった点描というわけではない。

蓮實重彦「ミシェル・フーコー『The Japan Lectures』をめぐるインタビュー」群像202403

まず蓮實がフーコーを評価するのはどうやら「言葉と物」につきるらしい。「人知を遥かに超えた聡明な猿」だった(これは蓮實の言い方のうち最大限の賛辞だろう)のが、「知への意志」では「凡庸な「聡明な人間」になってしまった」と書いているのだから。

「言葉と物」で蓮實を「異様に惹きつけた細部」については、蓮實自身がこれを引用して説明している。

・渡辺守章・蓮實重彦編「ミシェル・フーコーの世紀」

1993年に出版された、日本でのフーコーシンポジウムの論文集、その最後に収録されているのが

・蓮實重彦「フーコーと19世紀」

ここで蓮實は、フーコーが「moderneという語彙の使用を執拗に避けようとしていたこと」、あるいは否定辞とともにしか使わないということを指摘する。一方でclassique(例の、古典主義的ってことだろう)はなんのためらいもなくいたるところで使用している、と。結局それは、われわれがいまだに前者のフレームワークの中に捉えられているから、そこから超越的な立場をとることはできないということであり、後者はすでにわれわれが抜け出たフレームワークであるから対象化することができる、そういうことだろう。

「われわれ自身の集蔵体を記述することもわれわれにはできない。なぜならわれわれが語っているのは、その諸規則の内部であるからであり、われわれの言いうることはそこから与えられているからである」(「知の考古学」からの引用)

この立場だからこそ、蓮實が長々と丸山眞男を批判するのは理解できる。「「日本の思想」を論じつつある自分の書物が、それ自体としても「日本の思想」であるという当然の条件にはどこまでも無自覚なまま」、つまりフレームワークから超越できると思い込んでいる、フーコーとは正反対の立場だから。

しかしこれだけ長々と丸山を取り上げるのは、逆説的に蓮實が丸山を評価しているということではある(そもそも東大教授が東大教授のことを書いているのだ)。それはこの回顧譚のなかで、吉本隆明にはごくわずかしか言及していない、むしろ、ほとんど無視しているということからもいえるだろう(吉本は東大教授ではないし・・・・蓮實にはそういう東大至上主義的な臭いがある(注2))。

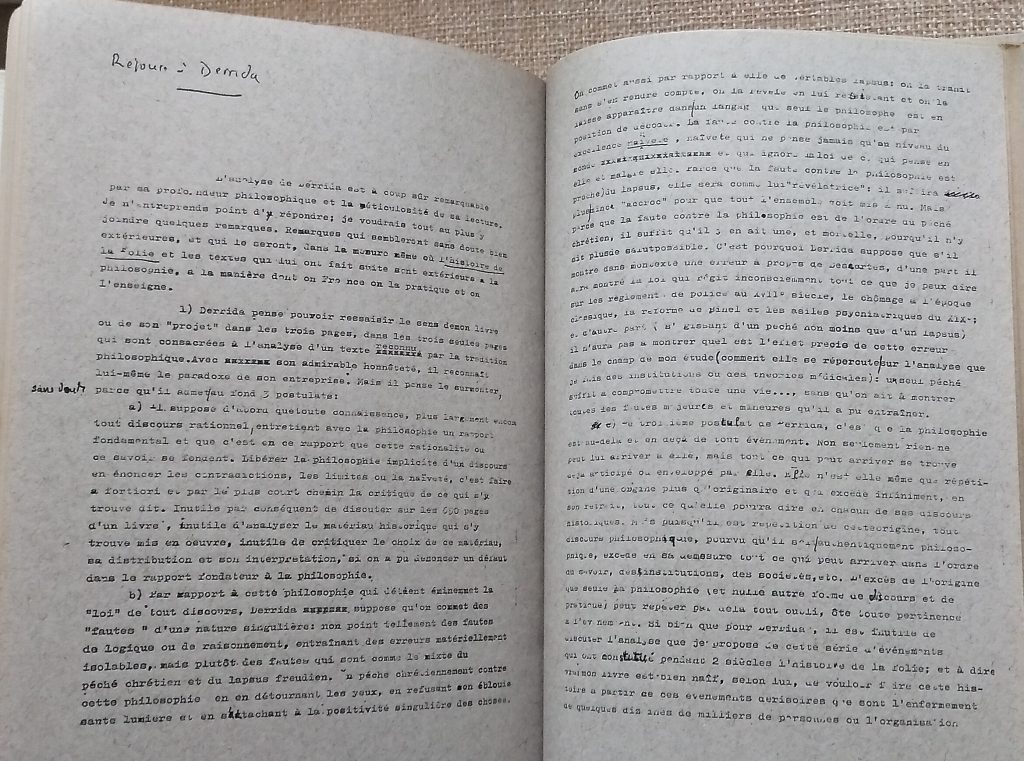

ところで、日本のフーコー受容、あるいはフーコーにかぎらず1960年代以降のフランス思想の受容ということなのだろうけれども、そのことについて、蓮實も中野幹隆の貢献を挙げている。これは浅田彰の回顧譚でも指摘されていたことであった。とくに「Réponse à Derrida」と蓮實はそのタイトルを「パイデイア」掲載時のもので記し、浅田彰はのちに「狂気の歴史」に掲載されたときのタイトル「私の身体、この紙、この炉」と引用していた、この文章は中野幹隆が創刊した「パイデイア」が初出だったことを両者ともに特筆しているわけだ。「中野氏からその原稿をおもいがけなく見せられたときには、心から興奮した」と蓮實のいう、その原稿とおぼしい写真も「パイデイア」に載っている(表題といくつかの訂正はフーコー本人のものか?)。

その蓮實は日本への影響というならフーコーよりもデリダだったとして、「デリダ派」として、豊崎光一とならんで柄谷行人を挙げている。当の柄谷も、こちらも回顧譚の中で自分は「それなりにイェール学派だったのかも」と言っているのだが、この場合デリダというよりむしろ「ド・マン派」ということになるだろう。

「後記」

ところで、この回顧譚には短い「後記」が付されているのだが、それは「天皇制」とその背後にある「神道」に関する蓮實のコメントである。

おそらく蓮實に意見を求めたライクマン教授か誰かが、日本人なら当然というような仕方で「禅」を挙げたのだろう(そういう経験は蓮實の言う「西欧の知識人たち」に限らず、西欧人とかかわった経験のある人なら誰しもが経験したことだろう)。

そこで蓮實は「現代の日本においてもっとも重要なのは(」禅ではなく「)「天皇制」の問題だ」と言わざるを得ないことになる。

そして誤解を許さないように敢えて、天皇明仁のことを「茶豚」チャブと呼びつつ、「尊敬の念などまったくいだいてはおりません」と書かずにはおれないだろう。

「後記」ではこう書いている、「日本における権力の問題を思考するには、「禅」ではなく、どうしても「天皇制」の背後にある「神道」の問題に触れざるをえない・・・・わたくし自身も・・・・誰一人として「天皇制」をまともに論じた者は現代の日本には存在しておりません」と。

つまり、ヨーロッパ人が「禅」とみるのは実は「天皇制」という権力構造であり、その背後には「神道」があるということ。

そして蓮實自身が「間接的ながらそれに言及」したという論文「「例外」の例外的な擁護ー小津安二郎「東京物語」論ー」(「文学」2008年3・4月号)(注3)を挙げながら、小津の映画には神棚も仏壇も映らないことを指摘して、「神棚も仏壇も排することで辿りついた何もない空間こそが、文字通りの「無」にほかなりません」という結言をこの「後記」に与えている。

まるでフーコーがmoderneを回避したように、小津は「神棚も仏壇も」回避したということであるなら、小津は現代日本のフレームワーク=「神道」に自覚的であったということになる。

ところでこの結言は三島由紀夫が自死の直前に擱筆した「豊饒の海」の結言をおもわせる。というより、三島の結言へのアンチテーゼのように読める。三島の「無」はたしかに禅的な「無」かもしれぬ、しかしここで蓮實の言う「無」は小津的「無」、いうなれば唯物論的「無」、天皇制のない日本は「無」であるということ(零度の日本といえば、もっと肯定的かもしれぬ)、いずれにせよ禅とは何の関係もない。

散文

「群像」の今月号では、上記蓮實の回顧譚につづいて、もうひとつ、蓮實の講演録が収められている。

・蓮實重彦「散文は生まれたばかりのものである――『ボヴァリー夫人』のテクストに挿入された「余白」についての考察」群像202403

19世紀=Moderneというフレームワークを主題にしているという意味ではこの講演録が前記の回顧録につづいて掲載されているのは不自然でないだろう。

「散文は生まれたばかりのものである」というのもその意味でのことだが、それが前半の主題である一方、後半の「「余白」についての考察」の方は蓮實のもちあげるフローベール研究者Jacques Neefsの「新たな」校訂版という種明かしがされると、肩透かしを食らったような感じではある。「従来の」版には5つしかなかった「容認しがたい余白」が80個に増えていて、そのおかげで「テクスト的展望を思いきり刷新し・・・・(蓮實が従来版の5つの余白に関わるものとして指摘した)「素材配分の不均衡」という印象をほとんど感じることがなくなっている」「わたくしは、この新たな版を祝福せずにはおれません」というのだから。

しかしまてよ、と思う。この人のことだから、新しいものに諸手をあげて賛同するなんてことがあろうか。実は蓮實は、「素材配分の不均衡」や「容認しがたい余白」というようなものを見出せることこそテクストの豊かさであって、「従来の」版だからこそ見いだせた「テクスト的現実」だ、「新たな」校訂版ではそういう豊かさがなくなってしまった、とそう言いたいのではないか・・・・

(注1)蓮實がインタビューした北野武の記事が日本の文芸誌に掲載されたことがあったが、それはフランス語の映画雑誌に掲載されたものの日本語訳だったのだけれど、蓮實自身が日本語でインタビューしたものをそのまま日本語に文字起こししたのではなくて、蓮實自身がつくったフランス語版をその蓮實自身が日本語に翻訳しなおしたというものだったから、妙な感じであった。というのも、北野武が「わたくし」と言っているのだから。たしか注記があってそこで蓮實は、当のインタビュー時には北野はもちろん自分のことを「おいら」というのだけれど、そういう経緯で訳したものだから、こういう主語を使うことになった云々と書いてあったような記憶がある。めんどくさい人だと思うけれど、そのめんどくささは楽しめる、ゲイになっている。

(注2)東大総長になる前の蓮實はどこぞで「東大を少数精鋭の超エリート大学にする」云々という意味のことを言っていたことがあったはずだ。おそらくは、フランスのgrandes écolesを念頭においてのことだろうけれど、彼が総長時代にそういう改革がなされたとは聞かない。おそらく、東大のステータスはそのままにしておきたいというのが本音なのではないかと思う。

(注3)蓮實重彦「「例外」の例外的な擁護ー小津安二郎「東京物語」論ー」文学20080304はこんな論文であった。

「例外」というのは、まず各国の著名な映画作家にくらべて小津に「首都(小津の場合は東京)」を含むタイトルの作品が多いということ、「東京暮色」に典型なように他の「東京」を含む作品がすべて東京の悲観的主題(非行、堕胎、自殺など)を扱っているのに「東京物語」だけ例外であること、「東京物語」の子供が5人という小津作品の中では異例の多さであるということ。

そして大事なのが、小津作品にあっては「死者たちの肖像写真」だけでなく、「その舞台装置となる日本家屋に、仏壇や神棚にあたるものがまったくといってよいほど姿を見せていないという事実」、さらに小津の作中人物は、柏手を打つこともなければ、線香をあげることもない、ということ。

「小津は、死者の霊へのいたわりを視覚的に回避する徹底した唯物論者として振る舞っており、舞台装置としての家屋の設計においても、作品構想の段階から、ある種の反=日本性に徹しているというほかはあるまい」

しかし「東京物語」には例外的に「肖像写真」が登場する。

「「東京物語」は、原節子が体現するこの例外性をめぐる「物語」であり、小津はそのことに十分すぎるほど意識的である」

「息子の遺影をいまなお部屋に飾っている義理の娘にこそふさわしいものとして、亡き妻の遺品をさしだしているのである。それは、小津にあってはすぐれて例外的な瞬間である・・・・「東京物語」は、この例外的な贈与によって、真に例外的な作品へと変貌する」